الفيزياء الكلاسيكية

الفيزياء الكلاسيكية

الكهربائية والمغناطيسية

الكهربائية والمغناطيسية

علم البصريات

علم البصريات

الفيزياء الحديثة

الفيزياء الحديثة

النظرية النسبية

النظرية النسبية

الفيزياء النووية

الفيزياء النووية

فيزياء الحالة الصلبة

فيزياء الحالة الصلبة

الليزر

الليزر

علم الفلك

علم الفلك

المجموعة الشمسية

المجموعة الشمسية

الطاقة البديلة

الطاقة البديلة

الفيزياء والعلوم الأخرى

الفيزياء والعلوم الأخرى

مواضيع عامة في الفيزياء

مواضيع عامة في الفيزياء|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 28-7-2020

التاريخ: 25-2-2016

التاريخ: 2025-04-15

التاريخ: 1-8-2020

|

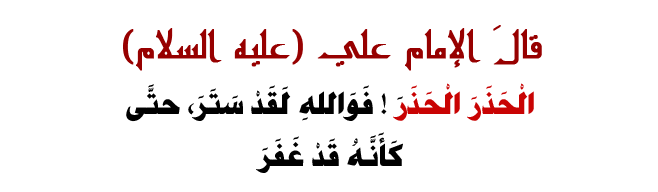

إن السبب الرئيس وراء الانطلاقة التي شهدتها دراسة المجرَّات في عشرينيات القرن العشرين هو اختراع تليسكوبات أكبر وطرق تصويرية محسنة، وهو ما مكن من الحصول على صور (وأطياف) أكثر تفصيلا للأجرام البعيدة الخافتة. وقد لعب التصوير الطيفي دورًا محوريا في اكتشاف الإزاحات الحمراء في الضوء القادم من السدم الحلزونية وكان التصوير الفوتوغرافي العادي نفسه عنصرًا جوهريا في اكتشاف العلاقة بين دورة النجوم القيفاوية وسطوعها. وفي عام 1918، بدأ تليسكوب ذو مرآة يبلغ قطرها مائة بوصة (2.5 متر) العمل في مرصد ماونت ويلسون في كاليفورنيا، وظل أقوى تليسكوب على مستوى العالم لنحو ثلاثة عقود، وقد استخدمه إدوين هابل في قياس المسافات إلى المجرات في سلسلة من الخطوات عبر أنحاء الكون.

حصل هابل على أولى خبراته باعتباره باحثًا فلكيًّا خلال فترة تحضيره لدرجة الدكتوراه في مرصد يركيز التابع لجامعة شيكاجو) بين عامي 1914 و 1917، وقد كان مشروعه البحثي هو الحصول على صور فوتوغرافية للسدم الخافتة باستخدام تليسكوب كاسر قطره 40 بوصة (متر واحد). كان هذا أحد أعظم التليسكوبات في العالم في ذلك الوقت، وأكبر تليسكوب كاسر بُني على الإطلاق. وعموما، التليسكوب الكاسر الذي يستخدم عدسة يكون أقوى من أي تليسكوب عاكس من نفس الحجم يستخدم مرآة، لكن من الممكن صنع تليسكوبات عاكسة أكبر حجمًا؛ لأن مراياها يمكن دعمها من الخلف دون أن يعيق ذلك أي ضوء. وقد قاد هذا البرنامج الرصدي هابل إلى دراسة طبيعة السُّدم، وإلى تصنيف السُّدم بناءً على مظهرها، كما أقنعه هذا البرنامج بحلول عام 1917 بأن السدم الحلزونية العملاقة تحديدا من المؤكد أنها تقع خارج مجرة درب التبانة.

تأخر تطوير هذه الأفكار؛ لأنه ما إن أتم هابل رسالة الدكتوراه الخاصة به حتى تطوع للخدمة في الجيش الأمريكي، وذلك في أعقاب دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في أبريل عام 1917 وقد خدم هابل في فرنسا ووصل إلى رتبة رائد في الجيش؛ حيث أنه لم يشارك في أي معركة. وفي سبتمبر 1919 انضم هابل أخيرًا إلى طاقم العاملين بمرصد ماونت ويلسون، حيث كان أحد أوائل من استخدموا التليسكوب الجديد البالغ قطر مرآته 100 بوصة. أيضًا استغلَّ هابل الفرصة كي يطور الأفكار المأخوذة من أطروحة رسالة الدكتوراه الخاصة به إلى نظام تصنيف كامل انتهى منه عام 1923. كان هابل يستخدم عادة مصطلح «السدم» للإشارة إلى الأجرام التي كان يصفها؛ حيث أنه كان مقتنعًا أنها تقع خارج مجرَّة درب التبانة، وهو المعتقد الذي أثبت صحته بعد وقت قصير، وتماشيًا مع التسمية الحديثة، سأطلق على هذه الأجرام اسم «المجرات». وأهم ما تكشَّفَ لنا من خلال أعمال هابل الأولى هو أن هناك في واقع الأمر أنواعا مختلفة من المجرات، وما المجرَّات الحلزونية العملاقة إلا أكثر هذه المجرات وضوحًا للعيان.

وباستثناء العدد الصغير نسبيًّا من المجرَّات الصغيرة الحجم نسبيًّا ذات الشكل غير المنتظم على غرار سحابة ماجلان الصغرى (وشقيقتها الأكبر منها «سحابة ماجلان الكبرى»)، فإن المجرَّات جميعها يمكن تعريفها وفقًا لأشكالها يُستخدم مصطلح «المجرَّة البيضاوية» لوصف المجرَّات التي تتراوح بين الشكل الكروي وشكل العدسة المستطيلة، لكن ليس لها بنية داخلية واضحة. أما «المجرات الحلزونية» فقد تكون أذرعها مضمومة أو مفتوحة، وفي كلتا الحالتين قد تبدأ الأذرع من مركز المجرَّة، أو تبدو الأذرع كأنها متصلة بطرفي قضيب من النجوم يمتد عبر مركز المجرَّة. ظنَّ ها بل أن هناك تتابعا تطوريًا تبدأ فيه الأذرع المفتوحة للمجرَّة في الانغلاق تدريجيًّا، نتيجة للدوران، بحيث ينتهي الحال بالمجرَّة وهي مجرَّة بيضاوية، لكنه كان مخطئًا بالكامل في هذا الصدد، وإن لم يؤثر هذا على نظامه التصنيفي المبني على الشكل الظاهري للمجرات. ونحن الآن نعلم أن أكبر المجرَّات في الكون هي مجرَّات بيضاوية عملاقة، لكن بعض المجرات البيضاوية تكون أصغر من بعض المجرات الحلزونية، كما نعلم أيضًا أن بعض المجرات التي كنا نعتبرها «حلزونية» هي في الواقع منظومات قُرْصية الشكل من النجوم، وليست لها أذرع حلزونية يمكن تمييزها على الإطلاق ولهذا السبب من الأفضل أن نستخدم مصطلح «المجرَّة القُرْصيَّة»، الذي يضمُّ أيضًا تلك المجرَّات ذات الأذرع الحلزونية. لكن حتى وقتنا الحالي يستخدم العديد من الفلكيين مصطلح «المجرات الحلزونية» عند حديثهم عن مجرات قرصية عديمة الملامح فعليًّا.

لوقت وجيز، تزامن عمل هابل في مرصد ماونت ويلسون مع عمل هارلو شابلي الذي ترك المرصد لتولي وظيفة في هارفرد في مارس 1921 وحين بدأ هابل استخدام التليسكوب ذي المرآة البالغ قطرها 100 بوصة في محاولة لإثبات أن السدم التي كان عاكفا على دراستها كانت مجرَّات أخرى، لم يكن شابلي الأكثر خبرة موجودًا كي يعارض هذا الأمر. وفي ضوء المشاهدات الدائمة التحسن، بدأت فكرة الجزر الكونية تحظى بالدعم في أوائل العشرينيات. كان فلكي دنماركي، هو كنوت لندمارك – الذي زار كلا مرصد ليك ومرصد ماونت ويلسون في ذلك الوقت - قد حصل على صور فوتوغرافية للسديم (المجرَّة) المعروف باسم M33، وقد كانت هذه الصور كافية لإقناعه بأن المظهر الحُبَيْبي يوضح أن السديم كان مؤلفًا من نجوم، لكن هذا لم يقنع شابلي. وفي عام 1923، اكتشفت عدة نجوم متغيرة في السديم المسمى

6822 NGC، لكن استغرق الأمر عامًا كاملًا حتى تمَّ تحديد أنها نجوم قيفاوية، وبحلول ذلك الوقت كان هابل قد حقق اكتشافه المهم للنجوم القيفاوية في المجرَّة M31، المعروفة باسم سديم أندروميدا.

لم يكن هابل في واقع الأمر يبحث عن نجوم قيفاوية؛ فبعد اكتمال نظامه التصنيفي، تتبع هابل في خريف عام 1923 واحدًا من الخطوط الأساسية التي تقوم عليها حُجَّة كيرتس، عن طريق البدء في سلسلة من المشاهدات المصورة فوتوغرافيا باستخدام التليسكوب ذي المرآة البالغ قطرها 10 بوصة، مستهدفا اكتشاف المستعرات في إحدى الأذرع الحلزونية للمجرَّة M31. وعلى الفور تقريبًا، في الأسبوع الأول من أكتوبر ذلك العام، عثر هابل على ثلاث نقاط ساطعة من الضوء بدت كالمستعرات على لوح التصوير. ولأن التليسكوب ذا المرآة البالغ قطرها 100 بوصة كان يعمل قبلها لعدة سنوات، كان هناك بالفعل أرشيف للصور الفوتوغرافية، التي تضمَّنَتْ مشاهدات للجزء عينه من المجرة M31، حصل عليها راصدون متعددون من بينهم شابلي وميلتون هيومايسون الذي صار أقرب مساعِدِي هابل في السنوات التالية. وقد بيّنَتْ هذه الألواح أن إحدى النقاط الساطعة التي حددها هابل مؤقتًا على أنها مستعرات كانت في واقع الأمر نجوما قيفاوية، ذات دورة سطوع تزيد قليلا عن 31 يومًا. وباستخدام معايرة شابلي لمقياس المسافات المعتمد على النجوم القيفاوية توصل هابل على الفور إلى أن المسافة تبلغ نحو مليون سنة ضوئية (300) كيلو فرسخ فلكي وهو يفوق بثلاث مرات تقدير شابلي لحجم مجرة درب التبانة خضع مقياس المسافات بأكمله للمراجعة في وقت لاحق، وهو ما يرجع جزئيا إلى المشكلات التي سببها الخمود النجمي، ونحن نعرف الآن أن المجرة M31 تبعد في واقع الأمر نحو 700 كيلو فرسخ فلكي؛ أي ما يعادل تقريبا 20 مرة قدر قطر مجرة درب التبانة. لكن ما كان يهم في عام 1923 هو أنه بضربة واحدة – وفي أول مشاهداته تقريبًا لذلك السديم - بين هابل أنه في حقيقة الأمر مجرة تشبه مجرتنا - مجرة درب التبانة - وتقع بعيدًا للغاية عنها.

وعلى مدار الشهور التالية عثر هابل على نجم قيفاوي آخر وتسعة مستعرات في سديم أندروميدا، وكلها تقريبًا تقع على نفس المسافة، كما عثر على نجوم قيفاوية ومستعرات في سدم، أخرى، وقد وضع كل اكتشافاته في ورقة بحثية قدمت إلى الاجتماع المشترك للجمعية الفلكية الأمريكية والرابطة الأمريكية لتقدُّم العلوم الذي عُقد في واشنطن العاصمة في الأول من يناير 1925. لم يكن هابل حاضرًا في هذا الاجتماع، وقرأ الورقة هنري نوريس راسل نيابةً عنه. ولم تكن هناك حاجة لحضور هابل شخصيا للدفاع عن آرائه؛ إذ أجمع الحاضرون في هذا الاجتماع على أن طبيعة السدم قد تحددت أخيرًا، وأن مجرة درب التبانة ما هي إلا جزيرة واحدة تقع داخل كون أكبر بكثير. وحتى قبل هذا الاجتماع كان هابل قد كتب إلى شابلي يخبره عن اكتشافاته، وقد تصادف أن كانت الفلكية سيسيليا باين جابوشكين، التي كانت قد بدأت أبحاث الدكتوراه الخاصة بها تحت إشراف شابلي عام 1923، موجودة في المكتب أثناء قراءة شابلي لخطاب هابل، وقد قال لها شابلي وهو يناولها الخطاب: «هذا هو الخطاب الذي دمر الكون كما تصورته.» لقد حسمت المناظرة العظمى. وقد يجد شابلي بعض العزاء في حقيقة أن استخدام هابل الناجح لطريقة النجوم القيفاوية منَحَ ثقلا لنموذج شابلي لمجرة درب التبانة، وتحديدًا إزاحة الشمس من مركز مجرتنا.

لكن لو أن كون شابلي قد دمّر، فماذا كان شكل الكون الجديد؛ كون هابل؟ إن الكون كبير للغاية، لدرجة أنه باستخدام التليسكوب البالغ قطر مرآته 100 بوصة تمكن هابل فقط من الحصول على صور لنجوم قيفاوية فيما تبيَّن لاحقا أنها مجرات مجاورة. كما كان الفلكيون العاملون بتليسكوبات أصغر يجدون معاناة أكبر في رصد الكون. ولما كان هابل مغرمًا - بل مهووسًا تقريبًا - بفكرة قياس حجم الكون، فقد تعين عليه أن يجد طرقًا أخرى لقياس المسافات بيننا وبين المجرَّات الواقعة فيما وراء نطاق طريقة النجوم القيفاوية، وقد بدأ مسعاه في منتصف عشرينيات القرن العشرين.

أرسى هابل سلسلة من الخطوات التي يستطيع الراصدون استخدامها من أجل الوصول لمسافات أبعد وأبعد في الكون. كانت النجوم القيفاوية كافية فقط لتحديد المسافات إلى عدد قليل من المجرات القريبة، لم يتجاوز عددها بضع عشرات قبل اختراع التليسكوب الفضائي الذي يحمل اسم هابل نفسه وأطلق عام 1990، أما المستعرات فهي أكثر سطوعًا من النجوم القيفاوية، ويمكن رؤيتها على مسافات أكبر.

شكل 2-1: قبة تليسكوب هوكر البالغ قطر مرآته 100 بوصة في مرصد ماونت ويلسون، والذي استخدمه إدوين هابل في قياس المسافات إلى المجرات.

وما إن تم تحديد المسافة إلى المجرّة M31 من خلال النجوم القيفاوية، استطاع هابل استخدام هذا في معايرة سطوع المستعرات المرئية في هذه المجرّة؛ ومن ثَم - بافتراض أن كل المستعرات لها السطوع الحقيقي نفسه - استخدَمَ مشاهدات المستعرات من أجل قياس المسافات إلى المجرّات الأبعد قليلًا من ذلك. وبفضل قدرة التليسكوب البالغ قطر مرآته 100 بوصة وما تلاه من تليسكوبات على تبين النجوم المنفردة داخل المجرات القريبة، صارت طرق أخرى ممكنة. إن أشد النجوم سطوعًا داخل المجرات هي أيضًا أشد سطوعًا بكثير من النجوم القيفاوية، ومن الممكن استخدامها كمؤشرات للمسافة بالطريقة عينها لكن في هذه المرة على افتراض أن أشد النجوم سطوعًا في أي مجرة سيكون في نفس مقدار سطوع أشد النجوم سطوعا في أي مجرّة أخرى؛ نظرًا لأنه لا بد من وجود حد أقصى للسطوع الذي قد يبلغه أي نجم. تمكَّنَ هابل أيضًا من تحديد العناقيد الكروية في مجرّات أخرى، والتخمين أن أشد العناقيد الكروية سطوعًا في أي مجرّة لا بد من أن يكون لها جميعًا نفس السطوع الحقيقي تقريبا. ثم أُضيفت لاحقا المستعرات العظمى إلى هذه السلسلة ما إن تفهمنا آلية عملها.

بنيت تقديرات أكثر جزافية على سطوع المجرَّات كلها، وعلى حجمها (الزاوي) الظاهري في السماء. فإذا كانت كل مجرّة حلزونية في نفس درجة سطوع المجرة M31 وكلها في نفس حجمها، فسيكون من السهل قياس المسافات إليها عن طريق مقارنة خصائصها المرصودة مع خصائص المجرَّة M31. لكن للأسف ليس هذا هو واقع الحال، وكان هابل يعلم ذلك، لكن في ظل افتقاد أي طريقة أخرى أفضل حاول هابل أن يقارن بين الخصائص المرصودة للمجرات التي بَدَتْ متماثلة في الحجم كي يحصل ولو على بعض الإرشاد بشأن مسافاتها.

ليس أي من هذه الطرق مثاليًّا، لكن هابل طبَّق - كلما استطاع – أكبر عدد من الطرق التي يمكنه تطبيقها لكل مجرَّة منفردة، على أمل الخلاص من أي أخطاء أو مواضع عدم يقين استغرق كل هذا وقتًا طويلًا، لكن في عام 1926 كان هابل قد بدأ في بناء صورة لتوزيع المجرَّات حول مجرة درب التبانة، وقد كان يملك ما يكفي تماما من البيانات كي يفكّر في أن يأخذ قفزة عظيمة إلى المجهول عن طريق اتباع تلميح كان موجودًا بالفعل في بيانات الإزاحة الحمراء التي حصل عليها فيستو سليفر وقلة من الأشخاص الآخرين.

بحلول عام 1925، كشفت تحليلات الضوء القادم مما صار معروفًا وقتها أنه مجرات أخرى، عن وجود 39 إزاحة حمراء وإزاحتين زرقاوين فقط. في الواقع، كان سليفر أول شخص يقيس كل هذه الإزاحات عدا أربعًا منها؛ حيث أنه سريعًا ما وصل إلى حدود ما كان ممكنا باستخدام التليسكوب الذي كان يستخدمه في مرصد لويل، وهو تليسكوب كاسر يبلغ قطر عدسته 24 بوصة (٦٠ سنتيمترًا)، بحيث انتهى الحال بثلاث وأربعين إزاحة. كان ثمة تلميح – بالكاد - يمكن استقاؤه من هذه البيانات؛ وهو ان الإزاحات الحمراء الأكبر كانت مرتبطة بالمجرَّات الأبعد. لاحظ كثيرون هذا، لكن هابل - الذي صار وقتها عالم فلك راسخ المكانة يستطيع استخدام أفضل تليسكوب في العالم - كان الرجل الموجود في المكان المناسب والوقت المناسب كي يحاول أن يثبت أن هذا هو الواقع بالفعل، وكان يطمح أن يجد ما يوضّح إن كانت هناك علاقة دقيقة بين الإزاحات الحمراء والمسافات بحيث يمكنه استخدامها كخطوة أخيرة في سلسلته، بحيث يستطيع قياس المسافات عبر الكون فقط من خلال قياس الإزاحات الحمراء.

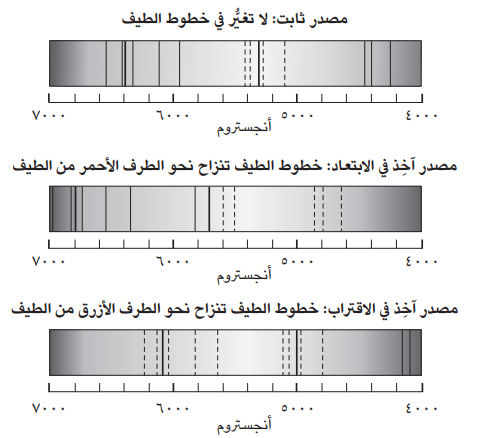

شکل 2-2: سرعة واتجاه حركة النجوم نسبةً إلى الراصد يحدّدان المقدار الذي ينزاح به الشريط في الطيف. حين يأخذ جسم مشع في الابتعاد عن الراصد، تصير الموجات المنبعثة منه «ممطوطة»؛ ومن ثَمَّ تطول الأطوال الموجية، وتنزاح خطوط الطيف نحو الطرف الأحمر من الطيف. وإذا كان الجسم آخِذٌا في الاقتراب ينضغط الطول الموجي، وتنزاح الخطوط نحو الطرف الأزرق من الطيف. ومن الممكن استخدام الإزاحات الحمراء في حساب سرعة تراجع الجسم.

عام 1926 بدأ هابل عامدًا البحث عن رابط بين الإزاحات الحمراء والمسافات إلى المجرات. كان لديه بالفعل العديد من المسافات، وكان في سبيله لتحديد المزيد منها عبر الأعوام التالية، إلا أن التليسكوب البالغ قطر مرآته 100 بوصة لم يكن قد استخدم من قبل في رصد الإزاحة الحمراء، وكان هابل بحاجة إلى زميل قادر على - وراغب في - إعداد التليسكوب من أجل هذه المهمة الشاقة، ثم القيام بالقياسات المجهدة الدقيقة.

وقد اختار ميلتون هيومايسون، وهو راصد رائع لكنه أقل مكانة بوضوح من هابل، حتى يكون واضحًا للعالم الخارجي أيهما قائد الفريق. وبعد الكثير من العمل الشاق من أجل تكييف التليسكوب مع دوره الجديد، تعمَّدَ هيومايسون أن يختار لأول قياسات الإزاحة مجرَّةً خافتة للغاية بما يستحيل معه أن يكون سليفر قد درسها بهذه الطريقة. وقد حصل هيومايسون على إزاحة تتوافق مع سرعة مقدارها نحو ثلاثة آلاف كيلومتر في الثانية؛ أي أكبر من ضعفَي أي إزاحة حمراء رصدها سليفر. كانت زمالة هابل وهيومايسون مثمرةً بحق.

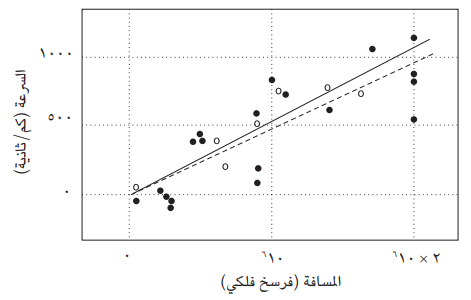

وبحلول عام 1929، صار هابل مقتنعًا بأنه وجد العلاقة بين الإزاحات الحمراء والمسافة. ليس هذا فحسب، بل إن هذه العلاقة كانت أبسط علاقة كان يأمل في العثور عليها؛ إذ تتناسب الإزاحة الحمراء طرديا مع المسافة، أو كانت المسافة - بالتعبير عن الأمر بالصورة التي كانت تهمُّ هابل - تتناسب طرديا مع الإزاحة الحمراء. فالمجرة التي تفوق إزاحتها الحمراء إزاحة مجرّة أخرى بمقدار الضعف، تقع ببساطة على مسافة مضاعفة مقارنةً بهذه المجرة الأقرب. حملت أولى نتائج التعاون، والمنشورة عام 1929، البيانات الخاصة بأربع وعشرين مجرَّة فقط، كان كلٌّ من إزاحاتها الحمراء ومسافاتها معروفة، ومنها حسب هابل أن ثابت التناسب للعلاقة الطردية بين الإزاحة الحمراء والمسافة يبلغ 525 كيلومترًا في الثانية لكلِّ ميجا فرسخ فلكي، ويعني هذا أن أي مجرة ذات إزاحة حمراء تتناسب مع سرعة مقدارها ٥٢٥ كيلومترًا في الثانية ستكون على بعد مليون فرسخ فلكي (٣,٢٥ ملايين سنة ضوئية) عنا، وهكذا دواليك. بدا اختيار مثل هذا الرقم المحدد اختيارًا اعتباطيا متفائلا؛ لأن المقدار المحدود من البيانات لم يكن في واقع الأمر كافيًا لتبرير دقة هذا الرقم. لكن في عام 1931 نشر هابل وهيومايسون معا ورقة بحثية حدثًا فيها هذه النتائج مع إضافة خمسين إزاحة حمراء أخرى، وصولا إلى مسافة تكافئ سرعةً مقدارها 20 ألف كيلومتر في الثانية، وبما يتناسب مع الرقم الذي توصل له هابل قبل ثلاث سنوات على نحو أقرب. ومن الجلي أن هابل كان يملك بالفعل بعضًا من هذه البيانات في عام 1929؛ حيث أنه اختار - أيا ما كانت الأسباب – ألا ينشرها وقتها.

لم يكن هابل يعلم سبب العلاقة بين الإزاحة الحمراء والمسافة، ولم يكن يهتم بذلك السبب أيضًا، بل إنه لم يزعم حتى أنها كانت تعني بالتبعية أن المجرات الأخرى كانت آخذة في الابتعاد عنا. ومع أن الإزاحات الحمراء يُعبر عنها تقليديا بوحدات من الكيلومترات في الثانية، فإن ثمة سبلًا أخرى خلاف الحركة في الفضاء من المعروف أنها تنتجها (على سبيل المثال، مجال جاذبية قوي)، وكان هابل حريصًا على التفكير في أن عمليات غير معروفة في ثلاثينيات القرن العشرين ربما كانت ذات تأثير.

شكل 2-3: كان المخطط الأصلي الذي وضعه هابل للعلاقة بين الإزاحة الحمراء والمسافة على تفسير متفائل نوعًا ما للبيانات المنشورة في عام 1929، وبحلول عام 1931 قدَّمَ مع هيومايسون صورة أكثر إقناعا.

وقد كتب في كتابه «عالم السدم» قائلا:

قد يُعبر عن الإزاحات الحمراء على مقياس السرعات على سبيل الملاءمة. فهي تسلك سلوك إزاحات السرعة وتُمثَّل ببساطة شديدة على نفس المقياس المألوف «بغضّ النظر عن تفسيرها النهائي». ويمكن أن يُستخدم مصطلح «السرعة الظاهرية» في عبارات مدروسة بحرص، وتُفهم هذه الصفة ضمنا حين تُحذَف في الاستخدام العام.

ومهما كان أصل العلاقة بين الإزاحة الحمراء والمسافة، فقد صارت هذه العلاقة الأداة المثالية لقياس حجم الكون، وصار ثابت التناسب معروفًا باسم «ثابت هابل» أو H.

ومنذ عام 1931، بات هدفُ كل عمليات القياس التي جرت خارج حدود مجرة درب التبانة هو ببساطة معايرة ثابت هابل لكن قبل النظر إلى تبعات كل هذا على فهمنا للمجرات وموضعها في الكون إجمالاً، يبدو من الملائم تلخيص فهمنا الحالي لموطننا في الفضاء؛ مجرة درب التبانة، تلك المجرَّة الحلزونية العادية.

|

|

|

|

لشعر لامع وكثيف وصحي.. وصفة تكشف "سرا آسيويا" قديما

|

|

|

|

|

|

|

كيفية الحفاظ على فرامل السيارة لضمان الأمان المثالي

|

|

|

|

|

|

|

شعبة مدارس الكفيل: مخيَّم بنات العقيدة يعزِّز القيم الدينية وينمِّي مهارات اتخاذ القرار لدى المتطوِّعات

|

|

|