الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

لمحة تاريخية عن أنظمة المياه القديمة في بلاد ما بين النهرين A brief history of ancient water systems in Mesopotamia

المؤلف:

د. فؤاد عبد الوهاب العمري ، د. رقية احمد الامين ، د. امير محمد خلف الدليمي

المصدر:

المدخل الى الجيومورفولوجيا النهرية

الجزء والصفحة:

ص 386 ـ 394

2025-06-01

748

اختلفت ارض العراق الحالية عنها في العصور القديمة إذ امتدت مياه الخليج العربي وغطت غالبية السهل الرسوبي حتى مدينة بلد عند نهر دجلة وباتجاه الغرب حتى مدينة هيت عند نهر الفرات وهي المعروفة حاليا بدلتا نهري دجلة والفرات اما المناطق التي تقع شمال هذه المنطقة من اجزاء العراق فلم يحدث تغيير كبير عليها وخلال الفترات التي اعقبتها وقبل ظهور البشر فيها قام النهرين بعملية ترسيب كميات هائلة من رواسب الطمي على امتداد مناطق المصبات في مياه الخليج العربي إذ اخذت في تكوين جزر وبمرور الآلاف السنين من الزمن اخذت في التلاحم وكونت بما يعرف حاليا بالسهل الرسوبي بعدها اخذت مياه الخليج بالتقهقر إلى ان وصلت عند مدينة الناصرية عند نهر الفرات إذ سجلت اول ظهور للاستيطان البشري والتي تمثلت اثاره الحالية بمدينة اور الاثرية.

أدت الفيضانات التي سببها نهري دجلة والفرات على مر التاريخ إلى تغيير في مجاريها عدة مرات حدثت انعكاسا للظروف التي سادت الزمن الرباعي اثناء تلك الفترة المتمثلة باستمرار تكرار تلك الفيضانات بمعدلات مائية كبيرة نتج عنها ترسيب المواد الغرينية والطمى في جداول الري، كذلك اثرت في زيادة ملوحة الاراضي التي نتجت بسبب تبخر مياه الفيضان بسرعة، إذ اثرت بشكل كبير في جنوب السهل الرسوبي. خاصة لانبساط اراضيه المسافات واسعة امتدت خلال فترة ما بين (2400 - 1200 ق.م ) إذ شهدت المنطقة في تلك الفترة بعض التذبذبات المناخية القصيرة انتابتها فترات جفاف واخرى فترات مطيرة قصيرة، نتج عن ذلك امور ومشاكل مائية تطلب القيام بوضع الحلول لها لأجل تداركها وتقليل سلبياتها، منها كري قنوات الري أو استبدالها بقنوات اخرى جديدة والقيام بإنشاء السدود والخزانات ومشاريع البزل والري، حيث اثرت على اعادة استيطان السكان في اراضي جديدة بالقرب من تلك المشاريع جعلت تلك الفترات تشهد تطور وازدهار في حضاراتها التي تمكنت من وضع الحلول والسيطرة على مخاطر تلك الفيضانات.

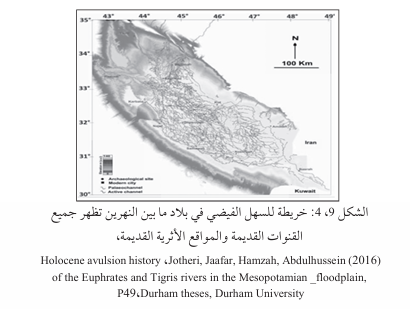

لقد تغير مجرى نهري دجلة والفرات وروافدهما انحرفا عن مسارهما الحالي عدة مرات عبر الالاف السنين الماضية، فهناك دلائل لا زالت موجودة لحد الان يمكن الاستدلال من خلالها عن مجاري انهار متروكة وقسم منها طمر بفعل الفيضانات النهرية إذ إن هناك العديد من اثار الأنهر والجداول والسدود والجسور القديمة وقنوات الري المتوزعة بالقرب من المجاري والاراضي القريبة من مجرى نهري دجلة والفرات وروافدهما حاليا، إذ اصبحت دلائل على قيام حضارات كبيرة فيها عبر الازمنة السابقة، وبلغت اوج ازدهارها في زمن العباسيين في عهد الرشيد والمأمون، واضمحلت بعدها تدريجيا في اواخر العهد العباسي بسبب تعاقب الفيضانات العارمة المتعاقبة الامر الذي اضعف الحكام في تلك الفترة والتي تلتها وعدم تمكنهم من الاهتمام والعناية بمشاريع الري والزراعة والخزن إلى ان جاء هولاكو إلى بغداد وقضى على المقومات العمرانية المتبقية وحل الخراب بالمدن وكذلك بمنظومة الري ومجاري الأنهار.

دلت كثيرا من المؤشرات وإشارات الحفريات الأثرية إلى إمكانات واماكن بناء السدود وخزانات المياه منذ آلاف السنين قبل الميلاد والتي اتسمت بالحجم المحدود، واشارت ان بداية الالفية الخامسة قبل الميلاد بدا فيها انشاء خزانات المياه الكبيرة في بلاد الرافدين كما في زمن سلالة (لكش) في جنوب العراق، إذ بنى الملك أيا ناتوم أهم تلك الخزانـات حـيـث قـدر سعته (17) مليون غالون من الماء وقد استخدم في بناءه الطابوق المشوي المقاوم للمياه المصنوعة من مادة القير الذي يتوفر في شمال وغرب بلاد الرافدين آنذاك عند مدينة الموصل وهيت حاليا، إذ تشير تلك المؤشرات الاثرية إلى بداية تكون الاهوار في تلك الفترة واستخدمت كخزانــات لتلك السدود.

كما قام الملك أنتميتا من سلالة لجش أيضا بحفر قناة يقدر طولها (140) كم لنقل المياه من نهر دجلة، ثم أقام عليها سدا استخدم فيه نحو ثمانية ملايين طابوق مشوية ونحو (265) م3 من القير، بعد ذلك اقيم اضخم مشروع اروائي في بلاد الرافدين في فترة الألفية الرابعة قبل الميلاد وهو مشروع (النهروان) الذي اعتقد خطأ أنه يعود لفترة ما قبل الإسلام، إذ يتكون من قناة لنقل المياه قدر طولها عشرات من الكيلو مترات أقيم عليها سد يؤدي إلى خزان ضخم يتسع لعشرات الملايين من الأمتار المكعبة لتخزين المياه وتوزيعها على الأراضي الزراعية التي تنتشر إلى مسافات شاسعة لغرض ري المزروعات خلال أوقات شحة المياه أو في المواسم التي لا تسقط فيها الأمطار، أما في الألفية الثالثة فقد تم تنفيذ مشاريع إروائيه عدة في بلاد الرافدين، أهمها المشروع الذي أقامه الملك البابلي خلال القرن الثالث إذ تم حفر قناة تجاوز طولها عشرات من الكيلو مترات بين مدينتي (أريدو وأور) سميت قناة (عطاء الشعب)، وأنشأ عليهـا سـدا لتنظيم تدفق المياه وتوزيعها على مئات القرى هناك حيث تروي فيها مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، كما تمكن البابليون في الفترات التي تلتهـا مـن ضبط فيضان نهر الفرات من خلال اقامة السدود عليه وتحويل مياه الفيضان نحو منخفض (الحبانية وأبي دبس) اذا استخدم هذان المنخفضان كخزانين لمياه النهر خلال مواسم الفيضانات.

أنشأ الاشوريون في فترة الالف الثانية قبل الميلاد على نهر دجلة أضخم سد هو (النمرود) على رأس الدلتا لتموين حوض (الناروان) الذي يعتقد اسمه (النهروان) حاليا والواقع في الجانب الأيسر من النهر، كذلك يمد جدولين يعرفان في الوقت الحاضر باسم (الدجيل والإسحاقي) في جانبه الأيمن، وتؤكد الدلائل الاثرية ان هذا المشروع قد تم إحياؤه على فترات زمنية لاحقة على مر العصور خاصة أيام فترة الحكم العباسي تميز تبعدها في فترة الألفية الأولى قبل الميلاد انتشار السدود وخزانات المياه الضخمة وتعددها في بلاد الرافدين، وأهمها ما أقامه الملك (سنحاريب) في شمال البلاد، إذ حفرت قناة يقدر طولها (70) كم تنقل المياه من المناطق الجبلية نحو مدينة (الموصل) لإرواء المزارع والغابات آنذاك، حيث أقام سدا على تلك القناة لينظم ويسيطر على تدفق مياهها، وقد استخدم في هذا السد نحو مليوني حجر مكعبة الشكل، طول ضلع الواحدة منها نصف متر، وتزن الواحدة ربع طن، كذلك تم حفر قنوات اخرى ذات سعات متباينة لجلب مياه العيون والأمطار من الجبال إلى مدينة (أربيل) الواقعة عند أطلال قلعة اربيل الحالية.

اقيم خلال حكم الملك (نبوخذ نصر) في وسط بلاد الرافدين مشاريع ري كثيرة إذ اقيم سد على نهر دجلة عند جانب الكرخ في جانب بغداد حاليا، ومازالت بقاياه موجودة في الموقع حتى الآن وذلك لتحويل جزء من مياه النهر إلى قناة تقع على الجانب الغربي منه حيث المساحات الزراعية الشاسعة كما شق نهراً سمي نهر (ملكا) وأقاموا عليه سدا تتحكم في مرور المياه وتوزيعها، وتؤدي إلى خزان ضخم للمياه إذ قدر محيطه بنحو ما يعادل (200)كم وبعمق 35 مترا.

لقد واجه الإنسان منذ فجر الاستيطان في وادي الرافدين حالات كارثية بسبب الفيضانات المدمر لنهري دجلة والفرات، يعتبران من أشد أنهار العالم عنفاً، فأجبر سكانه على بذل جهود جبارة من أجل السيطرة عليه وتنظيم جريانهما، ولذا يعتقد العديد من الباحثين أن تلك البيئة الفريدة تركت بصماتها واضحة في حياة وفكر وطباع المجتمعات الإنسانية التي قامت على ضفاف تلك الأنهار منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا لذا فإن نظام الري وعملية السيطرة على المياه تكون بالغة الصعوبة والتعقيد، فضلاً عن إن مياه دجلة والفرات تحمل في مواسم الفيضان كميات جسيمة من الطمي والغرين من المناطق المرتفعة وترسبها في السهل الرسوبي المنخفض ابتداء من جنوب خط (هيت - بلد) وبالنظر لانخفاض مستوى سرعة جريان المياه في السهل الرسوبي بسبب قلة الانحداركانت عملية ترسب الطمي تحدث كذلك في قنوات مجاريها فيرتفع بسبب ذلك قاع تلك الأنهار وتظهر في مجاريها جزر نهرية سرعان ما تنمو فيها الحشائش والأدغال مما يساعد على تماسك تربتها، وهذا بدوره كان يقلل من قابلية استيعاب تلك الأنهار للمياه التي تجري فيها.

فمن أهم آثار فيضانات دجلة والفرات المدمرة هو أن طغيان المياه في مجرى النهر غالباً ما تخرب الشواطئ وتندفع إلى المناطق المنخفضة مــن السهل الرسوبي وتغمر مساحات شاسعة منها، فتتكون الأهوار والبطائح، وفي مواسم الفيضانات كان منسوب مياه تلك الأنهار يرتفع إلى حد إحداث فجوات في جوانب ضفافها مما يقود إلى هجران مجاريها من خلال تلك الفجوات، والمياه الفائضة تجري نحو مناطق منخفضة قريبة وتشق بفعل جريانها مجرى جديداً للنهر يكون مجراه غالباً أوطأ من مجراه القديم، وبتفاقم عملية حفر المجرى الجديد وتوسعه، كانت إمكانية استيعابه للمياه تزداد على حساب المجرى القديم، وبعد انتهاء موسم الفيضان وانخفاض مناسيب المياه في أنهارالعراق، كان سكان تلك المناطق يواجهون مشاكل جديدة، إذ كانت كميات المياه في المجرى القديم تتناقص أو ربما تنقطع عنه مما يسبب هلاك المزارع والبساتين التي كانت ترتوي من ذلك النهر وبالتالي اندثار القرى والمدن الواقعة عليه مما يضطر السكان إلى الهجرة إلى مناطق أخرى وطالما عرضت تلك التحولات سكان تلك المناطق إلى ويلات، وجرتهم إلى صراعات دموية حول الماء والأرض ومن الجدير بالملاحظة أن ظاهرة تحول مجاري أنهار العراق كانت من أقوى العوامل التي ساهمت في اندثار الحضارات القديمة في وادي الرافدين وتحول مراكز الاستيطان والمدن من مكان إلى آخر.

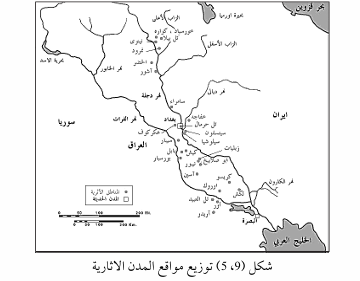

لا بد أن نشير هنا إلى أن ظاهرة تحول مجاري الأنهار في العراق ظلت محصورة في منطقة السهل الرسوبي، حيث قامت حضارات سومر وأكد، وإن وجود آثار المدن القديمة بعيداً عن مجاري الأنهار الحالية ما هو إلا دليل على تلك التحولات في مجاري الأنهار منذ فجر الحضارات، وهذا دليل آخر على أهمية الزراعة الحوضية على أنهار وادي الرافدين إذ يبدو أن تلك المدن كانت مراكز التسويق وإدارة الزراعة ضمن حوض نهر معين وأن تلك الزراعة الحوضية، كانت الأساس في قيام دويلات المدن في حضارات وادي الرافدين القديمة، ومن أهم المدن التي اندثرت وتشاهد آثارها بعيدة عن مجاري الأنهار، هي (نفر) و (أوروك / الوركاء) و(لارسة) و(أور) و (أريدو)، فضلاً عن مدن (بابل) و (سبار) و (كيش) و(كوثى)، ولنفس الأسباب اندثرت مدينة واسط التي بناها الحجاج على مجرى نهر دجلة القديم.

الاكثر قراءة في الجغرافية التاريخية

الاكثر قراءة في الجغرافية التاريخية

اخر الاخبار

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة

"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)

(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)